mission d'étude et de conservation de la tombe de Padiaménopé (TT 33)

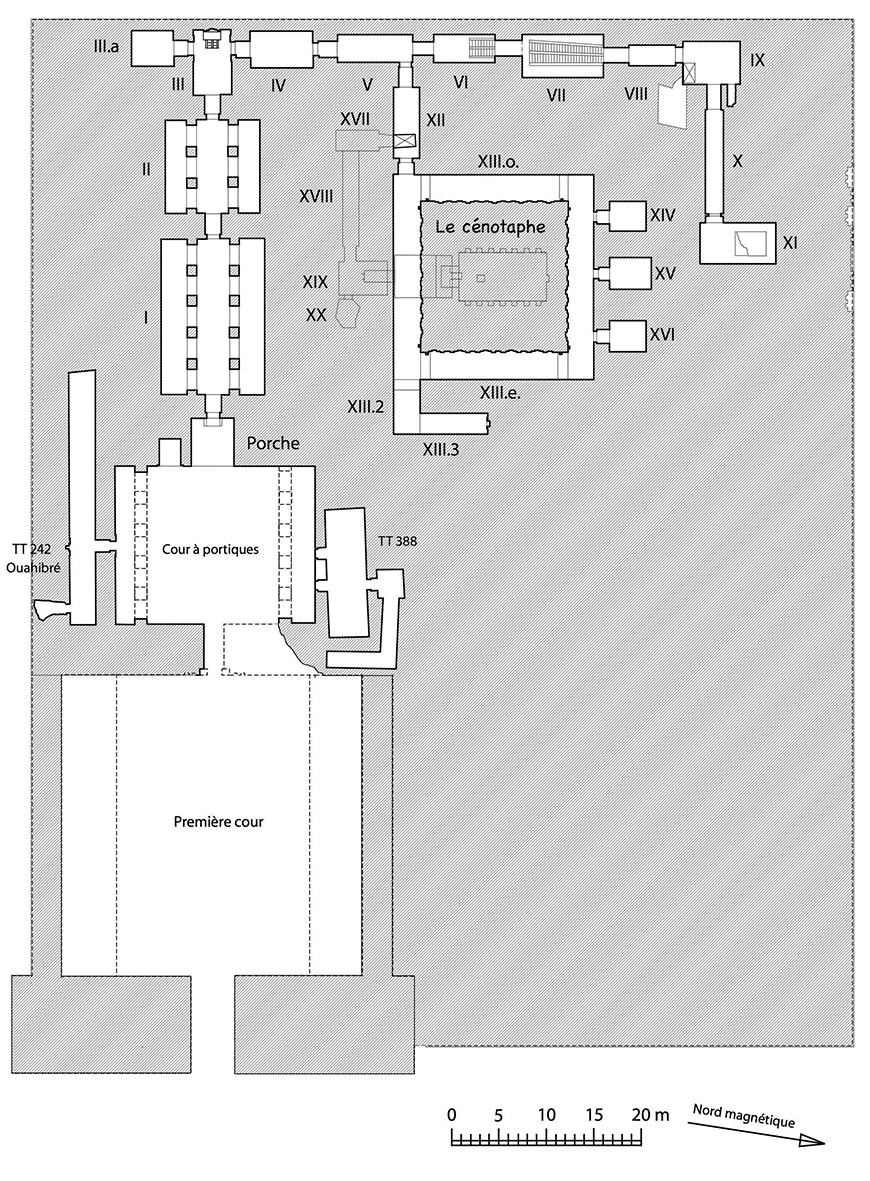

Au pied des falaises de Deir el-Bahari, se cache la plus grande et la plus mystérieuse des tombes d’Égypte. Avec ses 22 salles, son labyrinthe de puits et de couloirs répartis sur quatre niveaux, son développement de plus de 300 m, et ses 2600 m2 de décor, la tombe du prêtre ritualiste Padiaménopé dépasse celles des pharaons. Dotée d’une architecture extraordinaire, il s’agit d’une véritable bibliothèque souterraine, qui renferme la totalité des textes funéraires égyptiens, rassemblés et mis à l’abri pour la postérité par un savant en 640 av. J.-C.

Au pied des falaises de Deir el-Bahari, se cache la plus grande et la plus mystérieuse des tombes d’Égypte. Avec ses 22 salles, son labyrinthe de puits et de couloirs répartis sur quatre niveaux, son développement de plus de 300 m, et ses 2600 m2 de décor, la tombe du prêtre ritualiste Padiaménopé dépasse celles des pharaons. Dotée d’une architecture extraordinaire, il s’agit d’une véritable bibliothèque souterraine, qui renferme la totalité des textes funéraires égyptiens, rassemblés et mis à l’abri pour la postérité par un savant en 640 av. J.-C.

En 2009, malgré l’atmosphère chargée en ammoniac, l’équipe du Prof. Claude Traunecker parvient à inventorier les textes du caveau. Ils ont alors la surprise de découvrir la cachette de la momie ainsi que des restes du mobilier funéraire. Dans la salle la plus profonde, une porte donne sur un espace encombré de déblais qui pourrait être la première pièce d’un appartement funéraire encore inconnu. Dans les déblais recouvrant le sol, apparaissent les fragments de huit statues de déesses dont un magnifique visage de Neith. Durant les années suivantes, les travaux de dégagement de la cour donnent aussi des résultats spectaculaires : objets de la tombe et traces de pèlerinages anciens. Dans la tombe, des essais de nettoyage des parois noircies par des générations d’explorateurs munies de torches tentent de restituer les couleurs originales. Le tombeau se révèle être un des champs d'études et de restauration les plus prometteurs de la nécropole de l'Assassif à Thèbes ; la tâche reste immense !

Les missions 2015 et 2016 ont eu pour principal objectif d’obtenir un premier modèle 3D du "Cénotaphe osirien" grâce à la photogrammétrie. Les clichés professionnels réalisés par l’Ifao, plaqués informatiquement sur le squelette 3D, créent ainsi une réplique précise du monument. Cette tombe est un ensemble architectural exceptionnel, constituant un patrimoine original et unique, dont la sauvegarde, la restauration et la publication restent les priorités des prochaines missions. Des moyens techniques importants sont nécessaires : aération, éclairage, échafaudages, treuils sécurisés, masques respiratoires, projecteurs et matériel informatique, équipe de restaurateurs expérimentés…

Depuis 2017, le Fonds Khéops prend en charge l'organisation et le financement d'une mission d'"expertise" de la tombe grâce au partenariat de diverses institutions. Un groupe d'experts composé de restaurateurs, conservateurs et spécialistes du MUSÉE DU LOUVRE, C2RMF, LRMH, CSTB et CICRP, est chargé d'analyser les problèmes posés par ce monument très pollué, dont la conservations-restauration reste un enjeu primordial pour les Égyptiens. Durant la mission d'automne, ces spécialistes ont réalisé des prélèvements qui ont fait l'objet de nombreuses analyses, afin d'évaluer les niveaux de pollution de l'air et de dégradation des parois ; les restaurateurs ont, par ailleurs, procédé aux premiers tests de nettoyage permettant d'établir les futurs protocoles d'intervention.

En 2019, un système de ventilation et d’extraction de la poche de gaz d'amoniac a été mis en place par les représentants du Fonds Khéops. Sa mise en route a été surveillée par les experts du musée du Louvre et du C2RMF qui ont ainsi analysé les effets sur le climat de la tombe. Les restaurateurs du musée du Louvre ont de leur côté poursuivi leurs tests de nettoyage des parois décorées, avec les premiers essais de micro-abrasion sur les couches de suie et de poussière les plus épaisses. Des sondages ont été réalisés dans la salle 1 afin d'établir un programme de fouilles et de dégagement des sols des trois premières salles, riches en fragments décorés et en matériels archéologiques divers.

Le suivi du climat, les analyses et tests ont été réalisés avec divers équipements résultant du soutien technologique de la société MAFABRIQUE et du mécénat de la société PROMUSEUM, que nous remercions.

Après plusieurs missions consacrées à l’étude de la tombe, le projet pour la sauvegarde et la restauration de la tombe de Padiaménopé a considérablement évolué en 2024 avec la réalisation de tests de nettoyage mécaniques menés grâce au mécénat technologique de la société Kärcher. Le procédé de nettoyage mécanique « par micro-abrasion » devrait permettre en effet de nettoyer certaines parois, tout en participant à la dépollution de la tombe. Mais comment le mettre en œuvre dans un tel espace clos et chimiquement pollué par des composés organiques volatiles ? Et comment le dimensionner face aux surfaces considérables à nettoyer ? Comment protéger les membres de la mission qui interviennent dans le monument ?...

Après plusieurs missions consacrées à l’étude de la tombe, le projet pour la sauvegarde et la restauration de la tombe de Padiaménopé a considérablement évolué en 2024 avec la réalisation de tests de nettoyage mécaniques menés grâce au mécénat technologique de la société Kärcher. Le procédé de nettoyage mécanique « par micro-abrasion » devrait permettre en effet de nettoyer certaines parois, tout en participant à la dépollution de la tombe. Mais comment le mettre en œuvre dans un tel espace clos et chimiquement pollué par des composés organiques volatiles ? Et comment le dimensionner face aux surfaces considérables à nettoyer ? Comment protéger les membres de la mission qui interviennent dans le monument ?...

Les sociétés Kärcher et Sundström nous ont apporté leur soutien en nous proposant des moyens techniques adaptés, élaborés spécifiquement en concertation avec les restaurateurs du patrimoine et les autorités pour ce chantier inédit. En fournissant à la mission des outils de micro-abrasion performants permettant d’atteindre les chambres les plus profondes, en trouvant un moyen de recueillir les poudres pour éviter leur dispersion dans les salles et en équipant les restaurateurs de protections respiratoires, ils ont offerts la perspective de progresser dans la restauration de la tombe, objectif qui paraissait inaccessible pour une mission archéologique classique.

Ainsi, la campagne de janvier 2024 a été consacrée à la réalisation d’essais in situ dans le but de vérifier l’efficacité de la technique et de sélectionner les abrasifs les plus performants afin d’obtenir des résultats visibles, tout en assurant la stricte préservation des supports. La réalisation d’examens et d’imagerie scientifique par une équipe du centre de conservation pluridisciplinaire de Marseille a permis par ailleurs de vérifier l’innocuité de la méthode.

L'ensemble de la mission d'expertise et de restauration bénéficie depuis 2017 du mécénat de la Société FORSK, et depuis 2019 du mécénat technologique de la société Karcher® Allemagne.

Consulter la présentation de la tombe thébaine 33 sur le site de l'Ifao

Consulter la plateforme académique présentant la tombe thébaine 33